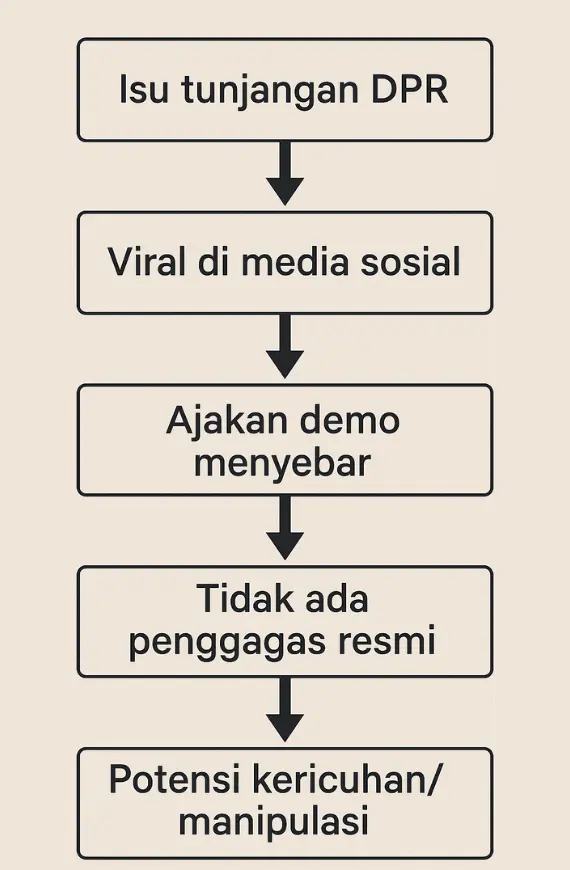

Isu demo 25 Agustus 2025 mendadak viral di berbagai platform media sosial. Ribuan unggahan menyerukan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, dengan tuntutan mulai dari menolak tunjangan DPR hingga desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada hal yang janggal: seruan demo tanpa penggagas ini tidak memiliki penanggung jawab resmi. Partai Buruh membantah terlibat, BEM SI juga menyatakan tidak tahu-menahu, dan ormas besar lainnya memilih diam. Publik pun bertanya-tanya—apakah ini murni ekspresi keresahan rakyat yang muncul secara spontan, atau justru hasil rekayasa aktor tertentu?

Fenomena ini menjadi bahan refleksi: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah bentuk baru demokrasi digital, atau justru sedang terjebak dalam pusaran manipulasi politik?

Viral di Media Sosial – Aksi Tanpa Wajah

Salah satu ciri mencolok dari seruan demo 25 Agustus 2025 adalah sifatnya yang begitu cair. Tidak ada poster resmi dengan tanda tangan organisasi, tidak ada konferensi pers, bahkan tidak ada tokoh publik yang jelas memimpin. Sebaliknya, yang ada hanyalah potongan gambar, tangkapan layar percakapan, hingga unggahan anonim yang terus dibagikan.

Fenomena ini menunjukkan betapa media sosial dapat menciptakan “kerumunan digital” hanya dari narasi singkat. Informasi yang berseliweran mengandung tuntutan berlapis: pembubaran DPR lewat dekrit Presiden, pengusutan kasus korupsi keluarga presiden, hingga kritik soal tunjangan perumahan DPR yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan.

Secara kasat mata, situasi ini memperlihatkan sebuah aksi tanpa wajah—besar dalam jumlah percakapan, tapi kabur dalam hal otoritas. Dari perspektif demokrasi, hal ini bisa dibaca sebagai tanda rakyat mampu menyuarakan keresahan secara mandiri. Namun, di sisi lain, ketiadaan penggagas membuka ruang luas bagi infiltrasi kepentingan politik yang tak terlihat.

Demokrasi Digital – Suara Rakyat yang Cepat Terdengar

Fenomena seruan demo tanpa penggagas sesungguhnya lahir dari lanskap baru: demokrasi digital. Dulu, mobilisasi massa membutuhkan jaringan fisik, logistik, dan kepemimpinan yang terorganisir. Kini, dengan sekali unggahan di Twitter, Instagram, atau WhatsApp, narasi bisa menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam.

Inilah sisi positif yang jarang disorot. Media sosial memungkinkan rakyat untuk:

- Menyuarakan keresahan instan. Tanpa harus menunggu rapat organisasi, publik bisa langsung mengekspresikan kritik terhadap isu yang dianggap tidak adil, seperti tunjangan DPR yang melambung di tengah kesulitan ekonomi.

- Mengawasi elite lebih ketat. Isu yang mungkin dulunya hanya beredar di ruang kecil kini bisa langsung menjadi sorotan nasional.

- Menghidupkan kembali partisipasi politik. Generasi muda, yang sering apatis terhadap politik formal, justru aktif ketika narasi viral menyentuh rasa keadilan mereka.

Dalam konteks ini, seruan demo dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi baru: rakyat tidak lagi pasif menunggu instruksi, tapi bisa menciptakan gerakan organik.

Namun, demokrasi digital ini punya sisi gelap yang tidak kalah serius.

🔗 Baca Juga:

Bitcoin dan Privasi Finansial di Era Regulasi GlobalSisi Gelap – Hoaks, Provokasi, dan Manipulasi Politik

Kelemahan terbesar dari seruan demo tanpa penggagas adalah rapuhnya verifikasi. Tanpa organisasi jelas, siapa pun bisa menunggangi isu yang sedang viral. Dari sinilah muncul tiga risiko besar:

- Hoaks dan disinformasi. Informasi palsu mudah bercampur dengan fakta. Misalnya, angka tunjangan DPR yang dibesar-besarkan atau klaim korupsi tanpa bukti yang sahih. Begitu menyebar, sulit dibendung.

- Provokasi tanpa arah. Kerumunan digital tidak selalu punya tujuan strategis. Ajakan bisa sekadar melampiaskan amarah, bukan menyusun tuntutan yang realistis. Ini membuat potensi chaos lebih besar dibanding hasil nyata.

- Manipulasi politik. Pihak berkepentingan bisa dengan mudah memanfaatkan momentum. Isu pajak atau tunjangan DPR bisa dijadikan senjata untuk melemahkan lawan politik, bukan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Di sinilah sisi gelap dari demokrasi digital: ketika ruang bebas berekspresi tidak dilengkapi dengan literasi digital dan kanal dialog resmi, ia mudah sekali berubah menjadi panggung manipulasi.

Belajar Menyikapi Seruan Viral

Fenomena demo 25 Agustus 2025 memberi pelajaran berharga tentang bagaimana kita sebagai warga digital harus lebih kritis. Ada beberapa langkah yang bisa dijadikan pegangan:

- Cek sumber seruan. Apakah ada organisasi resmi yang mengumumkan? Jika hanya bersumber dari akun anonim, perlu kehati-hatian ekstra.

- Analisis tuntutan. Apakah realistis dan sesuai konstitusi? Tuntutan pembubaran DPR lewat dekrit presiden, misalnya, lebih tampak sebagai retorika daripada solusi konstitusional.

- Pahami konteks. Isu tunjangan DPR memang nyata dan kontroversial, tapi penting melihat apakah narasi yang beredar mencerminkan fakta atau hanya dipelintir untuk memperbesar amarah.

- Pisahkan aspirasi dari manipulasi. Rakyat memang punya hak untuk marah, tapi tidak semua ajakan demo mewakili aspirasi murni. Ada kalanya ia adalah panggung bagi aktor politik bayangan.

Dengan sikap kritis seperti ini, masyarakat tidak kehilangan daya untuk bersuara, tapi juga tidak mudah terjebak dalam permainan pihak yang tak terlihat.

Pertanyaan Terbuka untuk Pembaca

Kita sedang berada di era baru, di mana sebuah demo bisa lahir dari sekadar unggahan media sosial. Demo 25 Agustus 2025 menjadi contoh nyata: besar dalam percakapan, tapi kabur dalam struktur.

Apakah ini tanda baik—bahwa demokrasi rakyat semakin hidup dalam ruang digital? Ataukah justru pertanda buruk—bahwa kita makin mudah digiring oleh manipulasi politik yang berselubung aspirasi rakyat?

Jawabannya mungkin ada di tengah-tengah. Demokrasi digital memberi kita kekuatan untuk bersuara, tapi juga tanggung jawab untuk tetap kritis. Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada sejauh mana kita mampu membedakan suara rakyat sejati dengan gema kosong yang dibuat untuk kepentingan sesaat.

Pingback: Dari Bandung Hingga Jakarta: Gelombang Aksi Protes 2025 Bertaut dalam Satu Narasi -

Pingback: Titik Darah di Reformasi: Tragedi Trisakti sebagai Peringatan Demokrasi -