Pada 27 Desember 1949, dunia menyaksikan kelahiran Republik Indonesia Serikat—sebuah negara baru yang diakui kedaulatannya, namun tak sepenuhnya berdaulat dalam jiwanya. Di atas kertas, RIS adalah hasil kompromi bersejarah Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun di lapangan, sistem federal ini lebih menyerupai proyek politik Belanda yang gagal mendapat legitimasi dari rakyat Indonesia sendiri.

RIS hanya bertahan delapan bulan. Tapi dalam waktu singkat itu, ia menyingkap ketegangan mendalam antara idealisme kemerdekaan dan sisa-sisa kolonialisme, antara sentralisasi dan federalisme, antara realitas politik dan kehendak rakyat. Inilah kisah tentang percobaan sistem federal yang kandas sebelum berakar.

Latar Belakang: Tekanan Belanda dan Jalan Menuju KMB

Setelah empat tahun revolusi fisik dan diplomasi, Belanda kehabisan napas. Perlawanan militer Indonesia terus membesar, tekanan internasional dari PBB dan Amerika Serikat meningkat, sementara biaya perang kolonial makin membebani keuangan Den Haag.

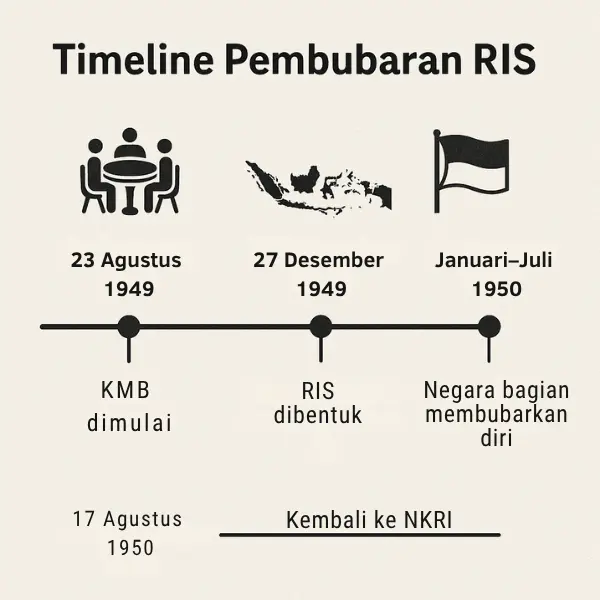

Dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda sepakat menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Tapi ada syarat: Indonesia harus berbentuk federal, bukan kesatuan seperti yang diinginkan para pejuang republik. Struktur baru itu diberi nama Republik Indonesia Serikat, dengan 16 negara bagian termasuk Republik Indonesia (Yogyakarta) yang tetap dipimpin Soekarno-Hatta.

Motif Belanda jelas: dengan membagi-bagi Indonesia menjadi negara bagian, mereka berharap bisa mempertahankan pengaruh lewat negara-negara boneka yang sebelumnya mereka dirikan, seperti Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Pasundan, dan lainnya.

Republik Indonesia Serikat: Negara Federal Tanpa Akar Sosial

Secara struktur, RIS tampak seperti federasi modern: memiliki parlemen, kabinet federal, dan negara-negara bagian semi-otonom. Namun kenyataannya, sebagian besar negara bagian itu dibentuk tanpa aspirasi rakyat, bahkan ditentang oleh tokoh-tokoh lokal.

Negara Indonesia Timur, misalnya, dikendalikan oleh elit pro-Belanda dan hampir tak punya basis dukungan rakyat. Begitu pula Negara Pasundan, Sumatera Timur, dan Negara Madura yang dibentuk dengan bayang-bayang KNIL dan birokrat kolonial.

RIS juga menyimpan bom waktu dalam sistem hukumnya. Tidak ada kejelasan hubungan antara hukum pusat dan daerah. Dualisme hukum, mata uang ganda (RIS gulden dan Rupiah), dan perbedaan komando militer memperburuk krisis kepercayaan terhadap pemerintah federal.

Secara visual, peta Indonesia RIS tampak seperti tambal sulam—wilayah luas tanpa kohesi politik. Republik Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, sementara wilayah lainnya berada di bawah negara bagian federal. Ironisnya, justru Republik-lah yang paling solid secara politik dan didukung rakyat.

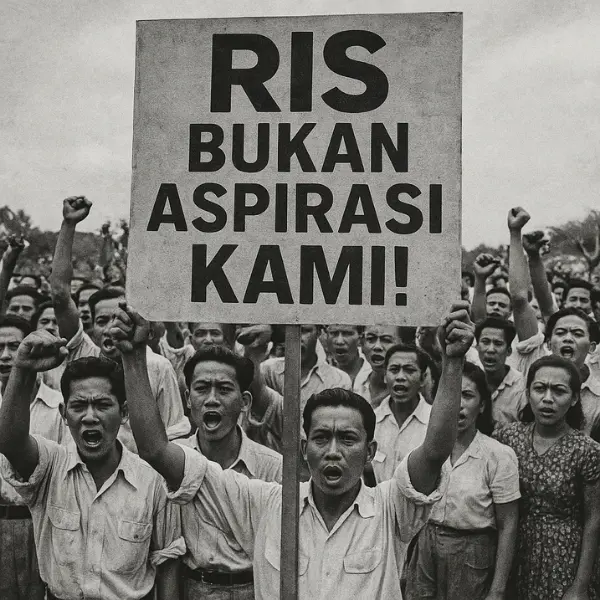

Penolakan dan Perlawanan: RIS Tidak Pernah Diterima

Sejak awal, Republik Indonesia Serikat ditolak oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Di berbagai daerah, demonstrasi dan perlawanan muncul menuntut integrasi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara-negara bagian yang dibentuk Belanda mulai runtuh dari dalam.

Di Makassar dan Ambon, gerakan anti-NIT tumbuh. Di Jawa Barat, tokoh-tokoh Sunda lebih memilih bersatu dengan Republik daripada menjadi bagian Negara Pasundan. Rakyat sadar bahwa RIS bukanlah wujud kemerdekaan sejati, melainkan kelanjutan dari pecah-belah ala kolonial.

Soekarno, meski menerima jabatan Presiden RIS secara formal, menyimpan agenda unifikasi. Dalam berbagai pidato, ia menekankan pentingnya persatuan dan identitas Indonesia sebagai satu bangsa. Hatta pun menyatakan bahwa RIS hanyalah jembatan menuju NKRI.

Pembubaran RIS: Dekrit Soekarno dan Kembali ke NKRI

Gelombang penolakan terhadap RIS tak terbendung. Dalam waktu kurang dari setahun, satu per satu negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada Agustus 1950, melalui Dekrit Presiden dan persetujuan DPR RIS, sistem federal dibubarkan. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembubaran ini bukan hanya perubahan bentuk negara, tapi juga kemenangan politik dan psikologis. Indonesia kembali ke jalur perjuangan awal: merdeka dan bersatu sebagai satu bangsa. RIS menjadi catatan penting bahwa kompromi politik yang tidak didasarkan pada kehendak rakyat hanya akan gagal.

Warisan Politik: Apakah Federalisme Masih Relevan?

Meski gagal, RIS meninggalkan pertanyaan abadi: apakah sistem federal tidak cocok bagi Indonesia, atau hanya dilahirkan dalam konteks yang salah?

Di masa kini, wacana federalisme kadang mencuat lagi, terutama ketika membahas isu otonomi daerah, konflik di Papua, atau ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sebagian berargumen bahwa sistem federal memungkinkan daerah mengatur diri lebih baik. Yang lain menilai bahwa hanya NKRI yang bisa menjaga kesatuan nasional di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya.

Kita juga bisa belajar dari negara federal lain seperti Jerman atau Amerika Serikat. Perbedaan utama mereka dengan RIS adalah legitimasi dari bawah ke atas—dalam demokrasi, federasi dibangun dengan konsensus warga, bukan rekayasa elite asing.

RIS gagal bukan karena sistem federal buruk, tapi karena ia lahir dari tekanan eksternal, tanpa proses partisipatif, dan tanpa akar sosial yang kuat.

Penutup: RIS sebagai Cermin Politik Indonesia

Kisah Republik Indonesia Serikat adalah cermin bagaimana bentuk negara tak akan berarti jika tidak sesuai dengan kehendak rakyat. RIS dibentuk dalam bayang-bayang kolonialisme dan runtuh oleh gelombang aspirasi nasional.

Pelajaran dari RIS tetap relevan hari ini. Dalam merancang kebijakan atau sistem pemerintahan, Indonesia harus berpijak pada prinsip keadilan, keterlibatan rakyat, dan kesatuan dalam keberagaman. Bukan pada tekanan kekuatan asing atau elite yang terputus dari realitas sosial.

RIS boleh mati, tapi pertanyaannya tetap hidup: bagaimana kita membangun Indonesia yang bersatu namun adil bagi semua wilayah dan kelompok?

Sebagai bagian penting dari sejarah kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat harus dipahami bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai pengalaman kolektif yang membentuk arah Indonesia hari ini.